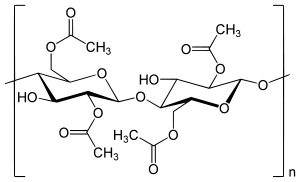

Acétate de cellulose

L'acétate de cellulose est une matière plastique découverte en 1865. C'est l'ester acétate de la cellulose. Sous forme de fibres, ce produit a été vendu sous le nom de rayonne, soie artificielle, viscose, etc.

Recherche sur Google Images :

Source image : usinenouvelle.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Page(s) en rapport avec ce sujet :

- Les vernis pour aviationiii sont à base d'acétate de cellulose "de la qualité.... En 1914, la production de la matière première acétate de cellulose est ... (source : societechimiquedefrance)

- L'acétate de cellulose est une matière plastique découverte en 1865.... vernis (dont pour l'aéronautique lors de la Première Guerre mondiale, ... (source : fr-fr.facebook)

- L'acétate de cellulose est comme le celluloïd, une matière plastique d'origine végétale.... il est revêtu d'un vernis et ne peut par conséquent pas être poli... (source : perret-optic)

| Acétates de cellulose | |

|---|---|

|

|

| Général | |

| No CAS | |

| SMILES |

|

| Propriétés chimiques | |

| Formule brute | C2H4O2 [Isomères] |

| Masse molaire[1] | 60, 052 ± 0, 0025 g·mol-1 C 40 %, H 6, 71 %, O 53, 29 %, |

| Propriétés physiques | |

| T° fusion | ≈260 °C [2] |

| Solubilité | |

| Masse volumique | 1, 27 - 1, 34 g·cm-3 [2] |

| Propriétés optiques | |

| Indice de réfraction |  1, 46–1, 50 [3] 1, 46–1, 50 [3] |

| Précautions | |

|

|

|

| Produit non contrôlé | |

| Composés apparentés | |

| Autres composés | Diacétate de cellulose Triacétate de cellulose |

|

|

|

L'acétate de cellulose est une matière plastique découverte en 1865. C'est l'ester acétate de la cellulose.

Sous forme de fibres (fil textile, jadis nommée acétol), ce produit a été vendu sous le nom de rayonne, soie artificielle, viscose, etc.

L'acétate de cellulose a connu de nombreux usages, comme base de films en photographie, vernis (dont pour l'aéronautique [5] lors de la Première Guerre mondiale, comme faux-émail ou encore comme composant de certains adhésifs ou explosifs ; on l'utilise toujours comme matière plastique, par exemple dans les montures de lunettes ou les poignées de tournevis. Plus il y a peu de temps, il est utilisé pour la confection de cartes à jouer (surtout la marque Kem).

Histoire

- Paul Schützenberger prépare, dès 1865, un acétate de cellulose, mais il est complexe à dissoudre et par conséquent à utiliser.

- Cross et Bewan (1901) procèdent à la «rétrogradation» partielle du produit, donnant la possibilité de sa solubilisation dans l'acétone.

- L'Acétol (ou acétate de cellulose industriel) été découvert et breveté en Suisse par les frères Dreyfus. Au début des années 1900, ces deux frères suisses, les docteurs Camille et Henri Dreyfus expérimentaient la chimie de l'acétate dans un hangar construit dans le jardin de leur père à Bâle [5].

En 1905, ils développent un procédé commercial pour la fabrication de l'acétate de cellulose.

Ils produisent en premier lieu du film d'acétate de cellulose (qui sera bientôt beaucoup utilisé sous forme de celluloïd plastiques pour le cinéma).

En 1913, Camille et Henri produisent aussi d'excellents échantillons de filaments continu d'acétate ; sa première application textile donnera dès 1924, un filament d'acétate commercialisé aux États-Unis sous la marque Celanese [5]. - Divers brevets sont particulièrement tôt déposés, en particulier pour de vernis (Au début du XXème siècle on parle de vernis lorsque le produit contient moins de 4% d'acétate, et d'enduit au delà. Le mot anglais correspondant est dope). Des brevets concerne aussi un usage décoratif, ou d'enduit ou vernis pour tissus, le traitement de fils textiles, l'enrobage isolant de fils électriques. La Première Guerre mondiale va doper la production des avions, alors entoilés. Peu avant, les brevets de la société Leduc et Heitz, en 1911 et 1912 avaient débouché sur un vernis dit Émaillite , qui - côté allemand - aurait été pour la première fois testé sur un avion (Albatros Flugzeugwerke) en 1910 [5])

- Dès les années 1910, on montre que les vernis d'acétate peuvent être perfectionnés, posés en couche différentiées, colorés, métallisés [5].

- La France sera leader côté alliés pour la fabricants de vernis pour avion à base d'acétate solubilisé dans de l'acétone (l'acétone remplace le tétrachoréthane parfait comme solvant, mais particulièrement toxique). Les producteurs sont en premier lieu Leduc, suivis de Clément et Rivière (avec leur vernis Avialine , produit à Pantin), les établissements «Nauton frères et de Marsac» (qui vendent le vernis Acellos, produit à Saint-Ouen), puis Adastra (établi à Boulogne-sur-Seine) et Novavia (à Malakoff).

Les solvants et additifs alors utilisés sont l'acétone, l'alcool méthylique, de l'acétate de méthyle (jusqu'à 70 % du mélange) ou de l'acétate d'éthyle, du formiate d'éthyle ou des plastifiants tels que la triacétine ou l'eugénol. On y ajoute quelquefois des solvants à point d'ébullition élevée de façon à éviter la condensation d'eau sur la surface refroidie par l'évaporation du solvant (Clément et Rivière proposent l'isophorone et l'oxyde de mésityle).

Ces vernis (appliqués en plusieurs couches) permettent d'enduire des toiles de lin, coton ou soie, et de produire des avions particulièrement légers (60 à 80 gr / m2 de vernis, avec 3 couches de composition différente, soit 120 à 150 kg par appareil). 600t à peu près d'acétate de cellulose ont été utilisées comme vernis pour avion durant les 4 ans de guerre, pour les 52 000 avions fabriqués en France dont 25 000 rien qu'en 1918 [5].

Lorsque la guerre éclate, en 1914, seule la Société chimique des usines du Rhône (SCUR à Saint-Fons) qui énormément plus tard deviendra Rhône-Poulenc) produisait de l'acétate. Ni l'Italie, ni le Royaume-uni n'en fabriquaient. Via leurs brevets sur l'acétylation de la cellulose et les application du polymère (plastiques, textiles), les frères Dreyfus aident les anglais et les français à développer la production d'acétate. Ils créent aussi un société (suisse) ; Cellonite [5]. A la demande du Gouvernement français, Giros et loucheur, deux financiers fondent le 30 mars 1915 la Compagnie générale des produits chimiques de Normandie qui exploitera les procédés de frères Dreyfus et Clavel. L'usine sera créée à Grand-Quevilly où sont rassemblés d'autres usines chimiques. L'usine est mise en route fin 1917.

Le procédé sera aussi exploité par les frères Dreyfus dans d'autre pays :

En Europe, la mise en œuvre de l'acétate de cellulose pour une fabrication industrielle de fibres a essentiellement été le fait de la Rhodiacéta (ancienne filiale de Rhône-Poulenc) avant la Première Guerre mondiale.

Usages

Pellicules photographiques et de cinéma

L'utilisation de l'acétate de cellulose (triacétate) dans les pellicules photographiques a été introduite en 1934 pour remplacer les pellicules en nitrate de cellulose, ancien standard et produit particulièrement instable et hautement inflammable.

Les pellicules photographiques en acétate se détériorent néanmoins en présence de chaleur, humidité ou d'acides, jusqu'à ne plus être utilisables, et en laissant échapper de l'acide acétique. Ce phénomène est connu sous le nom de «syndrome du vinaigre ».

Des pellicules en acétate sont toujours utilisées occasionnellement, par exemple pour les négatifs de caméra pour filmer. Depuis les années 1980, les pellicules photographiques (quelquefois désignées sous le nom commercial de «Estar » (Kodak) ) sont devenues banales, surtout pour l'archivage. Les pellicules en acétate ont aussi été utilisées comme support de bandes magnétiques, avant l'arrivée des supports en polyester.

Fibre

L'acetate de cellulose, ou rayonne (1924), est l'une des toutes premières fibres synthétiques découvertes par l'Homme. À cette époque, la cellulose était extraite du coton ou de pulpe d'arbre, c'est un polymère naturel. Ces «fibres cellulosiques» ont été dépassées par des produits pétroliers bien moins coûteux tels que le nylon et polyester).

Caractéristiques de la fibre d'acétate

- Cellulosique et thermoplastique ;

- biodégradable, compostable, mais également combustible ;

- absorption sélective et élimination de taux faibles de certains produits chimiques organiques ;

- bonne compatibilité avec de nombreux plastifiants, facile à travailler à la chaleur et sous pression ;

- l'acétate est soluble dans de nombreux solvants courants (en particulier acétone et d'autres solvants organiques faciles à produire). Il peut même être modifié pour être soluble dans des solvants de remplacement, dont l'eau ;

- hydrophilie : l'acétate de mouille aisément, et absorbe aisément certaines molécules. Pour les usage textiles, il offre un confort et présente des capacités d'absorption, mais il perd aussi de sa résistance lorsqu'il est mouillé ;

- hypoallergénicité ;

- possibilité de produire des tissus de très grande surface ;

- l'acétate pourrait provenir de cellulose venant d'arbres cultivés ;

- facilité de teintures ou sur-teinture, ou alors d'adjonction de charge, y compris métallique, mais l'acétate nécessite des pigments spécifiques, car n'acceptant pas les colorants généralement utilisés pour le coton ou la rayonne (cela permet aussi sur teinture) ;

- forte résistance à la moisissure ;

- mauvaise tenue face aux solutions alcalines fortes ainsi qu'aux agents oxydants forts ;

- ces fibres peuvent le plus souvent être nettoyés par voie humide ou à sec, et ne rétrécissent le plus souvent pas au lavage.

Autres usages

L'invention de solvants adaptés à la cellulose a permis la production de vernis spéciaux et de celluloïds (aux USA en premier lieu par la [6] qui furent l'un des premiers usages de l'acétate, par exemple pour enduire et rigidifier la toile des premiers avions sur une idée du français Octave Chanutte (1832-1910).

Vernis : les vernis d'acétate de cellulose, furent un premier substitut aux vernis à base de nitrocellulose (encore plus dangereux, car plus inflammables). Bayer a mis sur le marché un fil de coton protégé par une couche de vernis à base de «Cellit» sous la marque Bakyo

Filtres de cigarette ; produits sous forme de «câbles d'acétate de cellulose», surtout produit en Europe, Russie, USA, Brésil et Venezuela [7] par Rhodia Acetow, troisième producteur mondial avec 18 % de part du marché mondial et filiale dédiée du chimiste français Rhodia. Certains réservoirs d'encre pour stylos à pointe fibre sont aussi en acétate de cellulose.

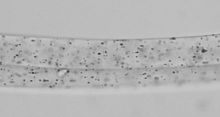

Matériaux de filtration et potabilisation de l'eau ; Ce sont surtout les membranes d'ultrafiltration à fibres creuses (produites en acétate de cellulose par des sociétés telles qu'Hydranautics ou Aquasource). Elles filtrent de l'eau souterraine, de pluie, karstique ou de surface. Ces membranes ont des propriétés mécaniques et une résistance chimique intéressantes, surtout face au chlore utilisé pour désinfecter l'eau.

Membranes de dessalinisation : Elles servent retirer de l'eau salée une saumure par osmose inverse, via des membranes à base d'acétate de cellulose.

Concentration de molécules en phase liquide : Ces mêmes membranes peuvent concentrer le sucre de la sève de canne, le jus de betterave ou de l'eau d'érable. Elles servent aussi à concentrer les solutions dans les laboratoires de biochimie.

Pour la dialyse : Des reins artificiels utilisent fréquemment des membranes à base d'acétate de cellulose.

Textiles, linge de maison, vêtements : outre les tissus, des boutons, garnitures et accessoires peuvent avoir été faits en acétate, mais aussi divers accessoires de maison (tentures, meubles rembourrés, ... housses), ou du ruban, des drapeaux, des rosettes (récompense lors de compétitions) et autres supports de publicité ou communication.

Polymères plastiques : Des jouets, dont les premières briques Légo étaient jadis (de 1949 à 1963) fabriquées en acétate de cellulose.

En lunetterie ; Des plaques d'acétate de cellulose, colorées, collées entre elles (voire avec du tissus, donnent des matériaux plastiques, qu'on peut mettre en chauffe, puis souder, découper, limer, adoucir, polir, et enfin assembler avec les branches et verres pour être envoyées chez l'opticien. La fabrication d'une lunette en acétate nécessite de 96 à 120 heures, ou alors plus pour les coloris compliqués, ce qui explique leur coût. Les lunettes Louis Vuitton sont le plus souvent en acétate de cellulose.

Produits absorbants (couches, produits chirurgicaux).

Liens externes

- (en) Australian National library associations working group on preserving acetate collections

- (en) History and properties

Références

- Masse molaire calculée selon Atomic weights of the elements 2007 sur www. chem. qmul. ac. uk

- (en) Cellulose Acetate sur Hazardous Substances Data Bank. Consulté le 15 février 2010

- (en) J. G. Speight, Norbert Adolph Lange, Lange's handbook of chemistry, McGraw-Hill, 2005, 16e éd. , 1623 p. (ISBN 0071432205) , p. 2.807

- «Acétate de cellulose» dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009

- Les vernis à l'acétate de cellulose, Socié technique de France, consulté 2010/09/05

- http ://www. societechimiquedefrance. fr/IMG/pdf/A_3_600_000-sav. pdf, par la Société technique de France, consulté 2010/09/05

- Note relative à Rhodia, daily-bourse, consulté 2010/09/05

- Masse molaire calculée selon Atomic weights of the elements 2007 sur www. chem. qmul. ac. uk

- (en) Cellulose Acetate sur Hazardous Substances Data Bank. Consulté le 15 février 2010

- (en) J. G. Speight, Norbert Adolph Lange, Lange's handbook of chemistry, McGraw-Hill, 2005, 16e éd. , 1623 p. (ISBN 0071432205) , p. 2.807

- «Acétate de cellulose» dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009

- Les vernis à l'acétate de cellulose, Socié technique de France, consulté 2010/09/05

- http ://www. societechimiquedefrance. fr/IMG/pdf/A_3_600_000-sav. pdf, par la Société technique de France, consulté 2010/09/05

- Note relative à Rhodia, daily-bourse, consulté 2010/09/05

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 16/11/2010.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité